前回の犀を原型とした鎮墓獣はで16「陶製の犀」に前足の付け根に翼があるのを見て、南朝の石獣が頭に浮かんだので、忘れへんうちに書いておこう。

『図説中国文明史5魏晋南北朝』という小さな本を読んでいて、麒麟・神獣・石獣といった石像の図版を見つけ、こんな巨大なものが今でも農地のあちこちにある南朝だった地域に関心を持ち、また、それらの石獣には翼があることが記憶に残っていた。

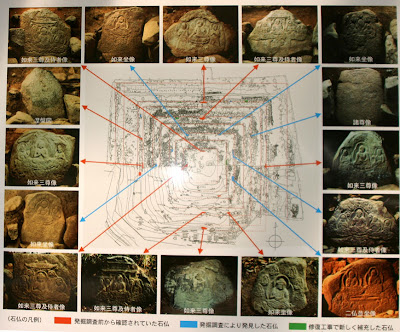

図版が大きいので『世界美術大全集東洋編3三国南北朝』から石獣を見ていくことにする。引用文は同書より。

19 左麒麟(左右一対の内左側) 石造 高280㎝長296㎝ 宋、永初3(422)年 江蘇省南京市麒麟門外麒麟鋪

東晋恭帝の禅譲を受けて宋の王朝を建て、永初3年に崩じた武帝劉裕の参道石獣に比定される。石獣の名称については、文帝長寧陵の石獣が『南斉書』予章文献王巍伝に「麒麟」と記されているので麒麟とする。南朝帝陵最古の麒麟石獣として斉・梁・陳と続く石獣の先鞭をつけたものである。

両麒麟はほぼ東西に向き合って置かれているが、風化と破壊による損傷がかなりひどく ・略・ 顎の下に髭を垂らして肩に翼をつけ、頭を上に向けて口を大きく開け、奥の前肢を前に出して胸を反らしている。頭頂に太い角が頭の輪郭に沿ってはっきり2本あるのが認められる。

またこの石獣の前肢の肘につく三角形の毛は長毛と呼ばれる獅子特有のものであり、たてがみこそないけれども獅子を意識しているのは注目されるという。

角というのは耳と目の間の小さな物だが、頭頂のモヒカンのようなものはたてがみだろうか。翼は小さいながら、はっきりと表されている。

20 左石獣 石造 高151㎝長200㎝ 南斉、建武元年(494) 江蘇省丹陽市水経山村

20 左石獣 石造 高151㎝長200㎝ 南斉、建武元年(494) 江蘇省丹陽市水経山村無角でたてがみをもった獅子形石獣がおかれているが、皇帝に即位しながら廃位され、王に降封された後廃帝蕭昭文(海陵王)の石獣と比定した。王であるからには麒麟に作ることは許されなかったのである。

躍動的な動きを強調しすぎたりしてややバランスを失したといえるという。

麒麟は皇帝でないと使えなかったことがわかる。

皇帝の陵と諸王の墓とでは厳然たる形式上の区別が存在し、皇帝の場合は頭頂に角を1本あるいは2本もつ石獣、諸王の場合は舌を垂らしたてがみをもつ石獣であるという。

翼があることはわかるが、前肢の筋肉を表しているのか、3本の盛り上がった筋が翼と繋がっている。大きな口を開いて、胸に垂れているのはヒゲかと思ったら、舌だったのだ。

21 右麒麟 石造 高200㎝長305㎝ 梁、天監元年(502) 江蘇省丹陽市荊林三城巷建陵

21 右麒麟 石造 高200㎝長305㎝ 梁、天監元年(502) 江蘇省丹陽市荊林三城巷建陵 梁の文帝蕭順之の建陵の石獣である。『梁書』武帝紀には、中大同元年(546)に建陵の石麒麟が動いたとの記事があり、麒麟と呼ばれていたことが知れる。

基本的には斉帝陵の石獣の形式を引き継いでいるが、頭部の引き方、胸の突き出し方、腰の上げ方などすべてにおいて、表現がよりおとなしくなり躍動感も減じている。そのうえ頭部が小さく胴が長くなり、鎮墓獣としては一種間延びした感じがしないでもないという。

このように、石獣、石柱や石碑などが参道の左右に一対ずつ並んでいた。ということは、この先が墓室ですよと墓泥棒に教えているようなものではないのだろうか。そのせいか、発掘された皇帝の陵墓は11ヵ所ですが、ほぼすべてが盗掘によってひどく破壊されており、遺物はほとんど残っていませんと『図説中国文明史5魏晋南北朝』にある。この石獣は麒麟なので、舌ではなくヒゲを垂らしているようだ。

22 左石獣 石造 高350㎝長380㎝ 梁、普通4(523)年 江蘇省南京市甘家巷蕭景墓

22 左石獣 石造 高350㎝長380㎝ 梁、普通4(523)年 江蘇省南京市甘家巷蕭景墓蕭景は21の梁の文帝蕭順之の弟蕭崇之の子。帝陵の麒麟石獣と同じく有翼で、頭を引いて胸を反らし、さらに顔面を獣面に作って口を大きく開けるのは共通するが、角がなくてかわりにたてがみが表され、明らかに獅子型に作られていろところが大きく異なる。

獅子は中国では比較的後発の神獣で、西域との交渉により文様が流入したり獅子自体も献上されたりして、前漢のころから各種青銅器などの文様として使われ始め、しだいに中国固有の文様のなかに溶け込んで、後漢に入ると墓前参道の鎮墓獣としても使われるようになった。獅子は「虎豹をも食らう」という威猛さが信仰されて、南朝の陵墓でも辟邪の目的に使われるようになったのであるという。

なんと、後漢から参道の鎮墓獣があったのだ。

また、神戸山手大学のウェブサイトに河上邦彦連載コラム「中国に見る日本文化の源流」に『舌だし鬼面図』というページがあり、戦国時代、曾の鎮墓獣俑は妙なものだったの12「彩漆鎮墓獣」についても記述があります。

また、神戸山手大学のウェブサイトに河上邦彦連載コラム「中国に見る日本文化の源流」に『舌だし鬼面図』というページがあり、戦国時代、曾の鎮墓獣俑は妙なものだったの12「彩漆鎮墓獣」についても記述があります。 中国と言えば西安から西の方にばかり興味があったので、江南という土地にはなじみがなかった。しかし、このような石獣がある大地を見てみたいなあ。

※参考文献

「図説中国文明史5 魏晋南北朝」 羅宗真 2005年 創元社

「世界美術大全集東洋編3 三国南北朝」 2000年 小学館