ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2015/01/30

三十三間堂3 風神雷神の起源

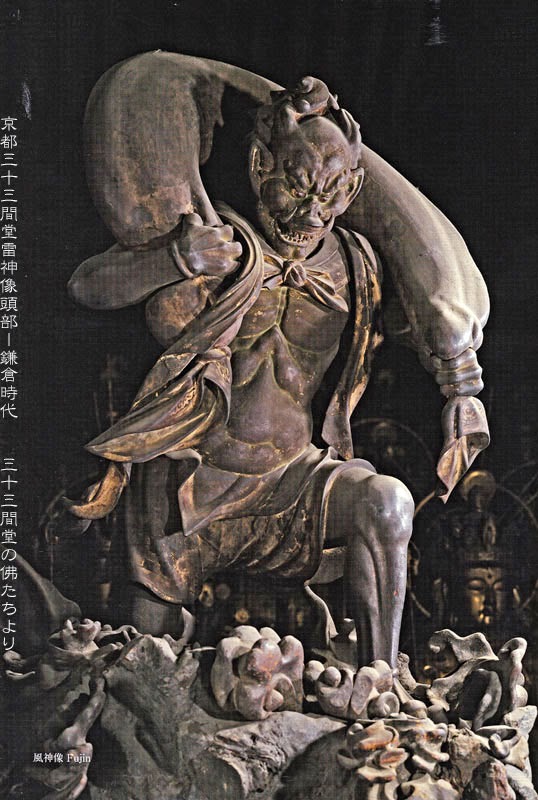

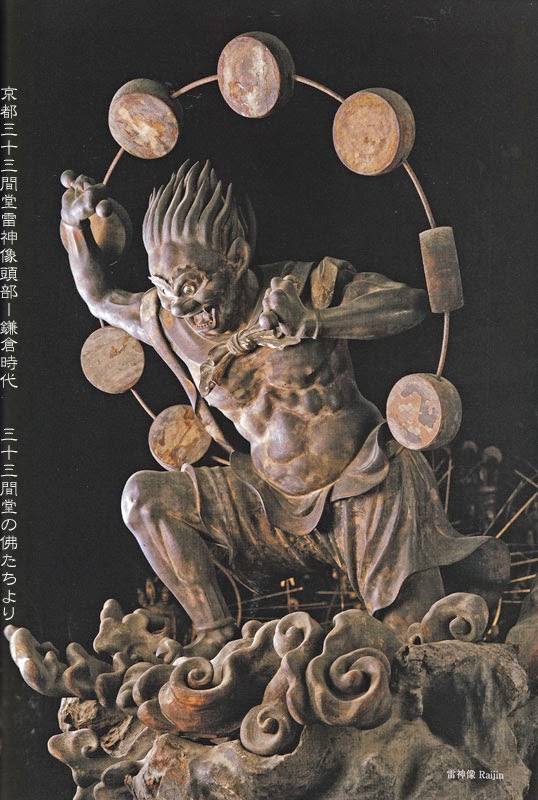

三十三間堂で千一体の千手観音像を守護する風神雷神は、彫像としては日本最古のものである。

風神像 鎌倉時代宝治年間(1247-48) 123㎝

同書は、サンスクリット語のヴァーユで、風天と訳される。『リグ・ヴェーダ』にでる神で、数頭立ての馬車で天空を駆け、敵を駆逐して名声や長寿、財宝や子孫を授けるとされ、天界の神酒・ソーマを好むことからソーマパーとも呼ばれた。雷神(水天)とともに「護法十二天」の一尊でもある。

自在に吹きわたる風の力を神格化したもので、その尊容は全く日本化されており、二十八部衆には、後になって付加されたものという。後世の風・雷神のイメージを決定づけた傑作という。

雷神像 宝治年間(1247-48) 105㎝

同書は、その起源はインド最古の聖典という『リグ・ヴェーダ』に水神として登場するヴァルナだといわれる。ヴァルナは、のちに雨や水を司る龍神と混同され、さらに下って天候を司る雷神へと変化したという。後6世紀の制作という敦煌莫高窟の壁画に風神と共に描かれたのが最古というが、古代人の水に対する恩恵と畏怖心がこのような神格を生み出したのだろう。

『千手陀羅尼経』にでる「水雷火電」の語句から日本中世の俗信的空想によって創作した尊容という。巻雲に乗り、天鼓を打つ姿態は怒りととも大笑ともみえるという。

風神雷神の図像としては、三十三間堂のものより古いものが経典の見返し部分に描かれている。

風神像雷神図 平安時代(12世紀前半) 「金銀字一切経」見返し部分 和歌山金剛峯寺蔵

『アレクサンドロス大王と東西文明の交流展図録』(以下『交流展図録』)は、わが国の最も古い風神像は高野山の金剛峯寺が所蔵する経典の見返しに見られるものであるという。

風神は、細長い風袋を肩に回さず、丸い袋を両手で抱えて小さな口から風を出している。雷神は小太鼓を弧状に並べた雷太鼓の両端を持っているような、その端と、手に持った撥が重なって描かれているような。

『続日本の絵巻15北野天神縁起』は、怒髪天を衝く、異様な形相の鬼形は、奈良朝の「絵因果経」に、早くも遺例がみえるという。

絵因果経に鬼?

過去現在絵因果経 奈良時代(8世紀) 紙本着色 1巻 醍醐寺蔵

『御法に守られし醍醐寺展図録』は、前世における釈迦の善行(本生譚)と現世での事蹟(仏伝)を経文と絵で描いたものであり、文と絵で構成される絵巻としては奈良時代8世紀にまでさかのぼる日本最古の作品である。出典の『過去現在絵因果経』は、劉宋の元嘉年間(424-53)に沙門求那跋陀羅が漢訳した通常、4巻からなる仏伝経典である。巻子を上下に分かち、下段にこれらの経文を書写し、その内容を絵画化して上段に描いたものを「絵因果経」と呼んでいる。

悉達太子(出家前の釈迦)の出家により実家の王宮あげて悲嘆にくれる場面から、悟りをひらいた釈迦が魔王を降伏する場面までを、少なめの色数で描き古拙ではあるがおおらかな画題が看取される。隋・初唐の大陸請来の祖本をもとに、画工司(えだくみのつかさ)の画師の参画を得て、奈良時代中頃の写経所で制作されたと考えられるという。

「過去現在絵因果経」は、南北朝期、南朝の宋時代に漢訳されたという、中国でも早い時期のお経だった。

穏やかな場面が多い中、巻末から4場面目の「魔王が軍衆を率いて妨害するも、太子は慈悲力で防ぐ」、つまり降魔成道に鬼や魔物たちが多数登場していた。

釈迦の頭上には、釈迦によって追い払われる魔物の頭部、その左右には魔王の軍衆が、武器を持って次々とやってくる場面である。物語の場面の境として表される山岳だが、それを越えてまでも多数の魔物たちがやってくる。

この内のどれが鬼だろう。

それよりも、左端に雷神が登場しているのでは。

確かに連太鼓に囲まれて、撥を持った雷神が、駆けて来る。その前には弓矢や三叉戟などが釈迦に向かって飛んでいく。日本で最も古いと思われる雷神は、釈迦の敵だった。

山を越えた中にいる(下図右端)には、風袋ではなく、長い天衣のようなものを両手で持つ鬼がいる。鬼の頭部には一対の角が生えており、振りかざす帯には蛇のような頭がついている。ひょっとして、これが風神になっていくのかな。

敦煌莫高窟では、劉宋時代の1世紀ほど後に、風神雷神図が描かれた。

風神雷神図 西魏(535-557) 敦煌莫高窟第249窟西壁

第249窟は小さな窟で、西魏時代に新たに出現した正方形平面に伏斗式の天井をもつ窟の形で、奥壁にあたる西壁の本尊の光背の上に阿修羅が立ち、その両側に風神雷神が向かい合っている。

風神は風袋か天衣が翻っているような描き方で、空を駆けるように表現されている。顔は動物のものである。

ところが、『中国石窟敦煌莫高窟1』は、烏犾(草冠がつく)は人身で烏の爪を持つ怪人の姿で、北魏墓の線刻画にその名がみえる。これは中国式力士で、金剛力士とは異なる。

下には風神がいて、口から気を吐いているという。

敦煌莫高窟では、二度この窟を見学したが、その度に「風神と雷神です」という説明を聞いた。ひょっとすると専門ガイドの人たちは、日本人に分かり易いように、風神雷神と言っただけなのかも。

『世界美術大全集4ギリシア・クラシックとヘレニズム』(以下『世界美術大全集4』)は、フヴィシュカ王の時代には、このマントないしショールが太い紐ないし袋状に変化した。

それが六朝時代の中国に伝播したことは敦煌第249窟天井画に描かれた風神雷神図の風神像(後漢以来の風伯がラッパで風をこの風神に送っている)によって判明している。中国の伝統的な風神像は後漢時代の「画像石」に若干みられるが、ラッパのようなものを口にくわえて風(息)を吹き出す姿で描写されている。しかしながら六朝時代には風袋を胸に抱きかかえる風神像が出現した。風袋は中国で葡萄酒を入れる革袋を参考にして生まれたと考えられるが、六朝時代の風神像では風袋は風神が両手で抱えるもので、肩に担ぐものではなかった。

敦煌第249窟の例が示すような西方系の風神像と六朝時代の中国起源の風神像が合体して、「両手で風袋を肩に担ぐ風神像」が中国で成立し、それが仏教美術を通して平安時代のわが国に伝播したか、あるいは、両タイプの風神像が独立してわが国に伝播し、平安時代のわが国の仏教美術において両タイプが合体して「両手で風袋を肩に担ぐ風神像」が成立したと推定されるという。

おそらく、日本には絵画として将来されたのだろう。

ともあれ、この日本の風神に似たものは、風袋ではなく、風を受けて膨らむ肩掛けのような襞のある長い布を掴んでいるように見える。

雷神は撥は持っているのかどうかわかりにくいが、ぐにゃりと曲げた手足4本で、鼓面を横にして並んだ小太鼓を打ち鳴らしている。

同書は、太鼓の形は羯鼓のよう、強烈な動きは、音が聞こえてきそうだという。

雷神図 西魏 敦煌莫高窟第285窟窟頂部西壁

2人の飛天の外側に、雷神のみが2体表されている(敦煌莫高窟の陳列館でコピー窟を撮影)。

太鼓は三十三間堂の雷神像と同じく鼓面を見せて並んでいる。小太鼓を繋ぐ線も描いてある。

風神像を遡っていくと、

風神ヴァドー像浮彫 クシャーン朝時代(2-3世紀) 片岩 高30.0幅24.0奥行8.0㎝ ベルリン国立インド美術館蔵

『交流展図録』は、クシャーン族の風神。クシャーン族はこのヴァドーとウェーショーの2柱の風神を信仰した。違いは明らかではないが、それぞれゾロアスター教のワータとワーユにあたる。おそらく本来は季節の変わり目に吹く風で、死の世界をもたらす北風と冬を倒して春に導く南風の擬人化であったと思われる。それゆえクシャーン朝時代にギリシャの北風ボレアスの図像からマントを翻す有翼の姿で創出されたウァドー像は、のちにマントだけとなり、さらにマントが小さくなって、本作品のような風を孕んだショールをもつ姿に変化する。そして中国に伝わると、さらにこのショールは風袋に変わり、わが国へ伝来したという。

少し欠けた箇所があるが、かなりの高浮彫で、風を受けて膨らむ幅の広い肩掛けが表される。それが中国に入って風袋となったというが、敦煌莫高窟第249窟の風神(中国では烏犾+草冠)が掴んでいるのは、風袋ではなく肩掛けのように見える。本図のショールと同じように襞も表されている

風神ウァドー クシャン朝(2-3世紀) 直径2.5㎝ フヴィシュカ王の銅貨 平山郁夫コレクション

『世界美術大全集4』は、どのような場面に描写されたか判然としないが、風をいっぱいにはらんだマントは、ニンフや天空の神カエルスの手にするマントないしショール-例えばアウグストゥス平和の祭壇(前9年、ローマ)に描写されたいわゆる微風アウラが持つショール-に由来する。ただし、ローマ美術の風神像(胸像、頭部が多い)と相違することが著しいので、ローマ美術の風神像の直接的影響によるとは断定できない。いずれにせよ、フヴィシュカ王の時代には、このマントないしショールが太い紐ないし袋状に変化したという。

マント(ショール)は、ウァドーが両手で端を掴み、背後にたなびかせているものだろう。

風神アネモス(ヴァドー)像 後127年 カニシュカ1世金貨裏 神奈川シルクロード研究所蔵

『交流展図録』は、北風のボレアスは、クシャーン朝の2つの風神の1つ、ヴァドーを描写するために用いられ、カニシュカ1世の金貨ではマントを両手で持つアネモスという名前で刻印されているという。

『世界美術大全集4』は、クシャン朝はゾロアスター教に似たイラン系の宗教を信奉していたが、古代イランの宗教には、とくにゾロアスターの宗教改革(前6世紀)以後は、神を人間の姿で描写する伝統がなかった。しかしながら、ヘレニズム文化の洗礼を受けたクシャン朝では、「ゾロアスター教の異教化」ともいうべき現象が起こり、ギリシアの神々の擬人像を借用してゾロアスター教系の神々をコインに刻印しているという。

このヴァドー神は、ギリシア風という翼が残っている。その上、両手で掴んだマントは、頭上に縁が小さく表され、後ろ側には長く広い布が翻っている。つまり、巨大な一枚の布の一辺を持ち、他の辺をたなびかせながら走っているのだ。

カニシュカ1世銅貨 クシャーン朝時代(127-155年頃) 青銅 径2.0重㎝8.02g 出土地不明 個人蔵

『交流展図録』は、裏にはクシャーン族の風神ウァドーが表現される。ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』のワータにあたる神で、風を孕んだマントを翻しながら髪をなびかせて疾走する姿は、ギリシャの北風ボレアス(8風神の1柱)の図像に由来する。

有翼・有髭のボレアスは、マントを持つ風神(アネモス)姿でカニシュカ1世金貨に登場し、同王の銅貨でこのように翼がとれた姿へと変身する。さらにマントはショールのような小さなものとなり東方へ伝播していった。風神変化の1コマを捉えた重要な資料という。

上図の浮彫ではマントは頭上に表されているが、このコインでは、小さなショールではなく、両手端を上に持ち、背後に足元まで達するほど長く垂れている。

風神ヴァドー像 後2世紀 フヴィシュカ王銅貨裏 神奈川、シルクロード研究所蔵

『交流展図録』は、フヴィシュカ王の銅貨では、マントが風袋に変化しているという。

ここでは背後の広い布はなくなり、頭上に翻る短い布だけが表されているように見えるが、これが風袋?

ギリシア風の風の神は現在でも残っている。

風の塔 ヘレニズム時代後期(前1世紀) 浮彫 アテネ、ローマ時代のアゴラ

有翼の風神像が8体、八角形の塔の軒下に表されている。

ボレアス像 風の塔に浮彫

『交流展図録』は、「風の塔」の風神像8体は、ローマ帝国、中世ヨーロッパに継承され、ルネッサンス期にはサンドロ・ボッティチェルリの古典的風神像(西風のゼフュロス)として復活しているという。

有翼のボレアスは、大きな風袋の口を左手で掴み、右手で支えながら飛んでいる。

ボレアスの担ぐ風袋はどこからきたのだろう。

オレイテュイアを掠奪する風神ボレアス クラシック時代(前470年頃) 赤像式陶器ヒュドリア部分 高35.0幅34.0㎝ アテネ出土 アテネ国立考古博物館蔵

『交流展図録』は、オレイテュイアを北風の神ボレアスが追い、両手で彼女の右腕をつかむ。ボレアスは大きな翼を持った姿で、長い髪と長い髭を有し、頭にディアデマ(冠帯)を巻く。短いキトン(衣)を身につけ、足には翼のついた長靴を履く。オレイテュイアはキトンの上にアルカイック時代特有の斜め掛けのマントを羽織るという。

蛇足になるが、マントはヒマティオンと呼ばれる襞の多いもので、ここでは襞がジグザグに折り重なって表されている。彫像にも規則正しく並んだ襞が表される。

それについてはこちら

ギリシアの風の神は、風袋を持たず、大きな翼を持っていた。

この風神が鎌倉時代には、似ても似つかぬ姿となって、三十三間堂の千手観音を守るようになったのだ。

(雷神については、図像がみつからず、インドのヴァルナからどのように西魏の小太鼓を弧状に繋げた図像になったのか不明のままです)

→三十三間堂4 風神雷神その後

関連項目

三十三間堂1 風神雷神の像

三十三間堂2 雷神のギザギザ眉の起源

アルカイック期の衣文が仏像の衣文に

※参考文献

「アレクサンドロス大王と東西文明の交流展図録」 東京国立博物館・NHK編 2003年 NHK

「中国石窟 敦煌莫高窟1」 敦煌文物研究所 1982年 文物出版社

「御法に守られし醍醐寺展図録」 2014年 渋谷区立松濤美術館